為促進全球學術交流,深化國際合作夥伴關係,澳門大學日前舉辦全球學術研討會,來自美國、英國、葡國、澳洲、新加坡、韓國、中國內地等18所院校的28位學者共聚澳大,分享研究成果及前沿技術發展,並探討開展聯合科研項目。

澳大副校長馬許願致辭時表示,國際合作是推動高等教育創新的核心動力。澳門大學不僅專注於培養具全球視野的人才,更致力於打造跨學科研究的協作平台。他表示本次研討會正是這一戰略的重要成果,旨在促進知識共享、技術互通,並為未來更多突破性的合作項目奠定基礎。

澳大副校長校葛偉則闡述了澳大在橫琴合作區新校區的建設及規劃。他表示新校局與校本部優勢互補、相互支撐的學科,重點培養更多醫學、微電子、創意設計、金融科技和新工科等優秀人才,並通過澳琴兩地的聯動與互補,積極從全球範圍內引進各類科研領域的國際化高端人才及師資團隊,並將打造高水平科研創新平台。

研討會為期兩天,分為四個分論壇,分別於澳大人文學院、科技學院、應用物理及材料工程研究院和健康科學學院舉行。與會者參加多場研討會、參觀澳大的科研設備、並與相關領域的澳大教研人員及研究生互動交流。

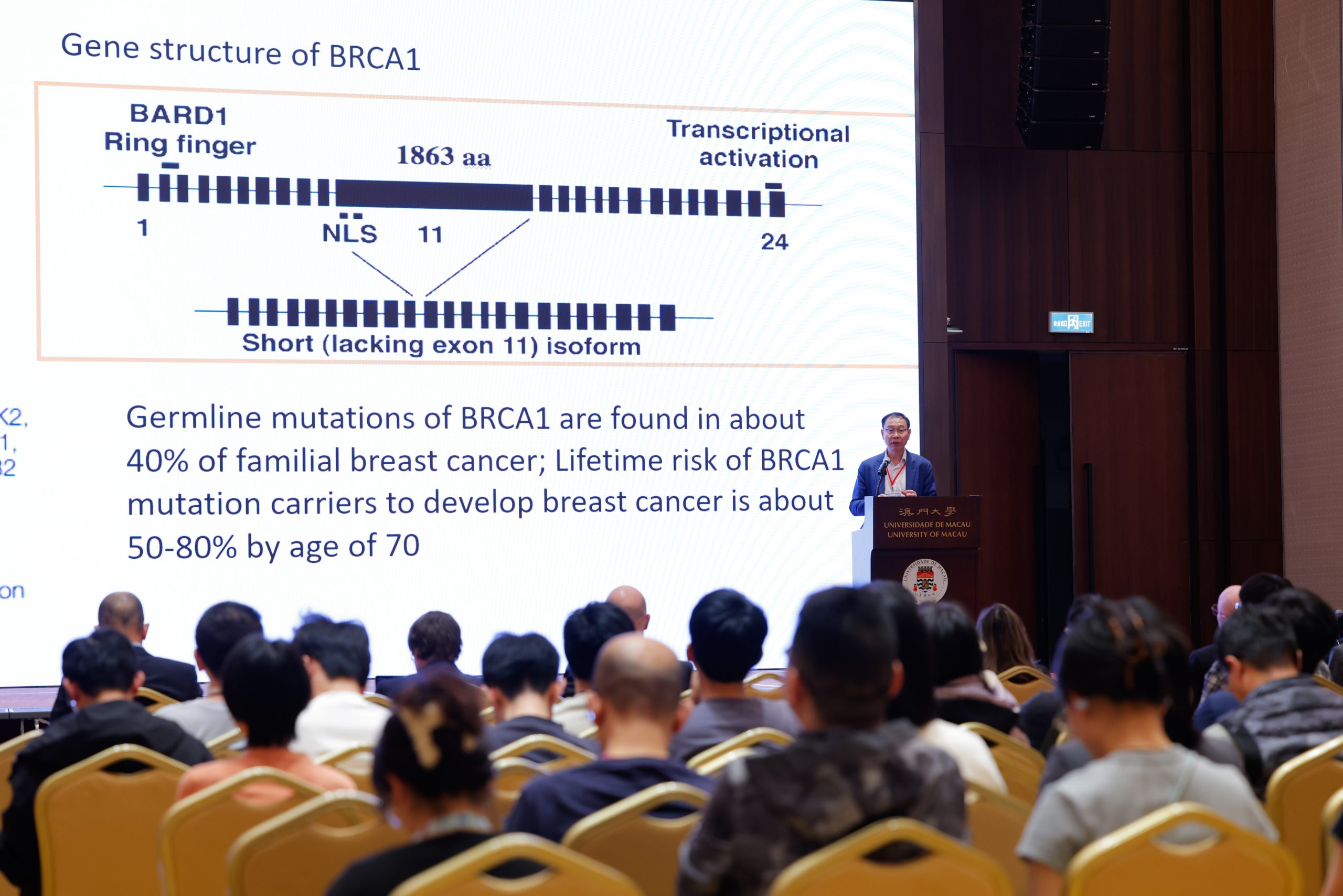

澳大健康科學學院分論壇聚焦於「創新醫療策略與疾病機制」主題,邀請來自新加坡、澳洲、葡萄牙、中國內地及澳門的知名學者,分享在癌症精準治療、免疫療法、神經退行性疾病、心血管疾病、毒理學及營養與腸道微生態等領域的最新研究成果與臨床應用,展現跨學科合作推動醫學前沿發展的強大力量。

演講嘉賓包括澳洲蒙納士大學教授Wayne HODGSON、新加坡國立大學教授Boon Huat BAY、浙江大學求是特聘教授應頌敏、葡萄牙里斯本大學醫學院教授Luis Mendes PEDRO、副教授Joaquim J FERREIRA、Maria José DIOGENES、João BARATA及Catarina Sousa GUERREIRO;以及健康科學學院院長鄧初夏及助理教授唐振海。他們分別就乳腺癌精準醫療、免疫檢查點干預、CAR-T細胞療法、動物毒素藥理學、帕金森病治療理念、阿茲海默症神經保護、白血病發病機制及飲食與腸道微生態在慢性疾病中的作用等前沿議題進行深入探討。

健康科學學院副院長沈漢明、徐仁和及助理院長張宣軍則擔任分論壇主持人。